Liebe Freunde der Initiative „Waldkritik“, am 17. Oktober 2014 fand in Tübingen-Bebenhausen bei der Forstdirektion des Regierungs- Präsidiums von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr die 2. Gesprächsrunde zu den Themen forstliche Bewirtschaftung und Bodenschutz, Schutzgebiete und Weiterentwicklung der Besucherlenkung im Naturpark Schönbuch statt. Unsere Initiative war mit drei Teilnehmern anwesend. Aus diesem Grund möchten wir hier für alle Interessierten nicht nur über die Inhalte der Gesprächsrunde berichten, sondern auch über weitergehende Fragestellungen, die sich für uns Teilnehmer im Nachgang des Treffens in der Diskussion noch ergeben haben.

Eingeladen hatte der Leiter der Abt. Forstdirektion des RP Tübingen, Martin Strittmatter. Circa 50 Personen – darunter MdL Dr. Bernd Murschel, ca. 35 Försterinnen und Förster aus dem Schönbuch unter ihnen die Leiter der Kreisforstämter und viele Revierleiter sowie Angehörige der Forstdirektion und des MLR, Vertreter der Holzeinschlagsunternehmer und Holzrücker, der Holzwirtschaft, der Bürgerinitiativen zum Schutz des Schönbuch.

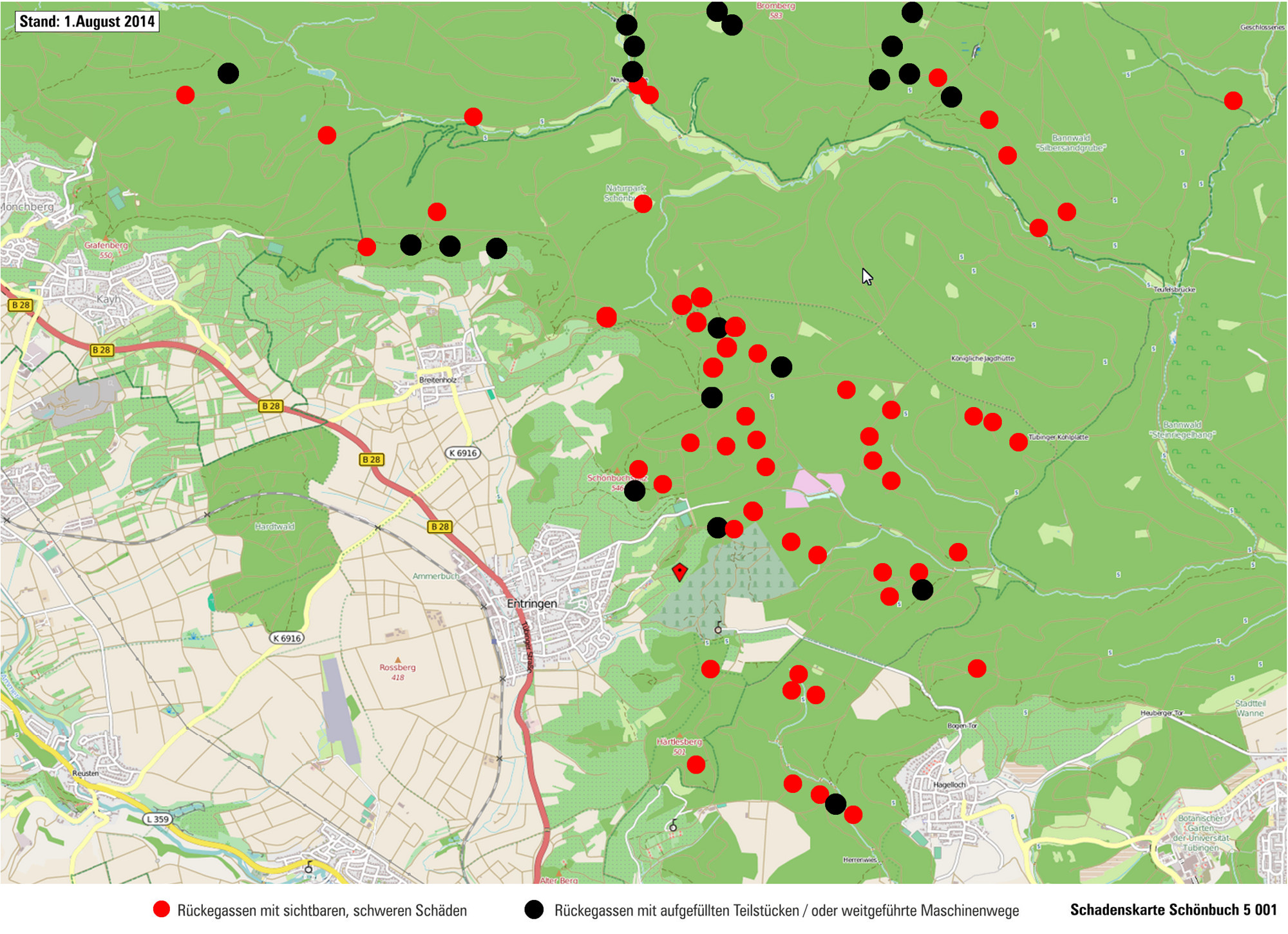

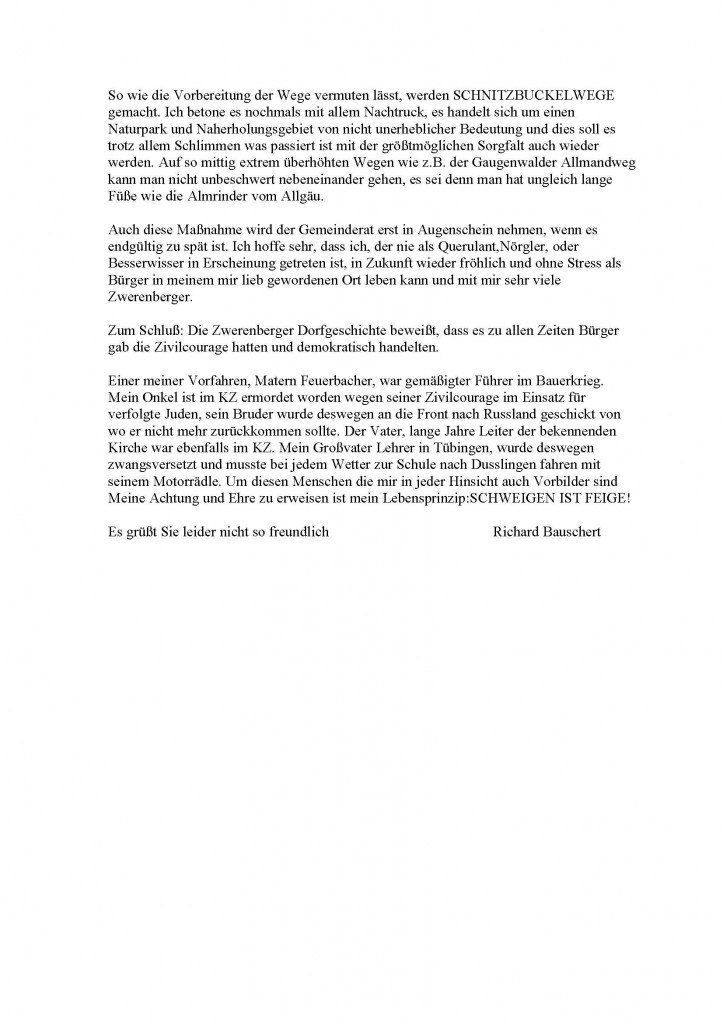

Das Einführungsreferat hielt Graf Götz v. Bülow, stellvertretender Leiter der Abt. Forst des LRA TÜ. Er erläuterte den Nichtfachleuten die alle 10 Jahre stattfindende “Waldinventur”, bei der der Zustand des Waldes möglichst vollständig erfaßt werden soll, da hierauf die waldbauliche Planung (Forsteinrichtung) aufgebaut werde. Über permanente Stichprobenpunkte werden z.B der Holzvorrat, der Holzzuwachs und weitere Zustandsdaten wie z.B. der Wildverbiß oder Bodenschäden erfasst. Allerdings wird der Umfang der Bodenschäden im Gegensatz zum Wildverbiß nicht festgehalten, erfasst wird lediglich „vorhanden“ oder „nicht vorhanden“, hier halten wir es für dringend erforderlich auch die Art und die Schwere der Bodenschäden zu erfassen.

Ziel der waldbaulichen Planung sei es z.B. die Holznutzung nachhaltig zu gestalten, also jedes Jahr nicht mehr Holz einzuschlagen als jedes Jahr nachwächst. Nach diesem Konzept werden Wälder des Naturparks, soweit sie dem Staat oder Kommunen gehören, behandelt. Auf Nachfrage der Initiative “Waldkritik” erläuterte Graf Götz v. Bülow, daß die Erfassung des Waldzustands sowohl Staats-, wie Gemeinde und Privatwaldanteile umfasse. Leider konnte der Referent die Planung und den Vollzug des Holzeinschlags nicht mit konkreten Zahlen belegen. Auf Nachfrage sagte er, dies sei bei der Vielzahl der Waldbesitzer im Schönbuch nicht ohne weiteres möglich.

Martin Strittmatter informierte anschließend über die im Schönbuch zur Anwendung kommenden Holzernteverfahren und über die dabei auftretenden Schwierigkeiten und Probleme:

Rund 80 % des Holzeinschlages werde an Unternehmer vergeben und erfolge überwiegend maschinell. Der Rest werde in Eigenregie abgewickelt. Die Konsequenzen, die sich aus dieser schwerwiegenden Aussage ergeben, wurden unserer Meinung nach im weiteren Verlauf zu wenig angesprochen. Es wurde lediglich von Unternehmern und Förstern darauf hingewiesen, daß die hohen Investitionen auf Seiten der Unternehmen zu einer gewissen Trägheit bei den Möglichkeiten von kurzfristiger Veränderung führe, für die man um Verständnis bat.

Unserer Meinung nach ergibt sich aus der Sachzwanglogik des Erntesystems ( 80 % des Holzeinschlages werde an Unternehmer vergebe!) eben ganz konsequent das Ausmaß der Bodenschäden, hier sollte deshalb unserer Meinung nach ein Umdenken stattfinden, in einem ersten Schritt sollten die Sanierungskosten bei den Ausschreibungen berücksichtigt werden, wobei der Forst BW nicht einfach die Kosten den Unternehmen rückbelasten sollte, sondern durch auskömmlicherer Entlohnung der Unternehmen, das Entstehen solcher Schattenkosten von vorneherein zu vermeiden. In der Konsequenz würde das zwar die Holzpreise verteuern, müßte aber unserer Meinung nach mit Rücksicht auf eine ökologisch bessere Erntequalität hingenommen werden.

In diesem Zusammenhang hatten wir in der Tischvorlage darauf hingewiesen, daß eine Zertifizierung der beauftragten Unternehmen noch kein Garant ist, für hohe, ökologisch akzeptable Qualität (siehe unseren letzten Beitrag!).

An einer Übersichtskarte zur Ernteplanung 2014/2015 erläuterte Herr Strittmatter den geplanten Holzeinschlag der jetzt kommenden Saison und wie das eingeschlagene Holz an die befestigten Waldwege angerückt werde. Danach spielt der Einsatz von Pferden praktisch keine Rolle mehr. Die maschinelle Vorlieferung ist das übliche Verfahren. Sie erfolgt mit 4-Radmaschinen und in letzter Zeit vermehrt auch mit 6/8 Radmaschinen, die – um den Bodendruck zu vermindern – verstärkt mit Bändern ausgestattet werden sollen. Insbesondere an Hängen komme unter Umständen auch die teurere, bodenschonende Seilkrantechnik zum Einsatz. Auch hier sind wir wieder der Meinung, daß man mit oberster Priorität auf bodenschonende Technik setzen sollte, auch wenn sie teurer ist!

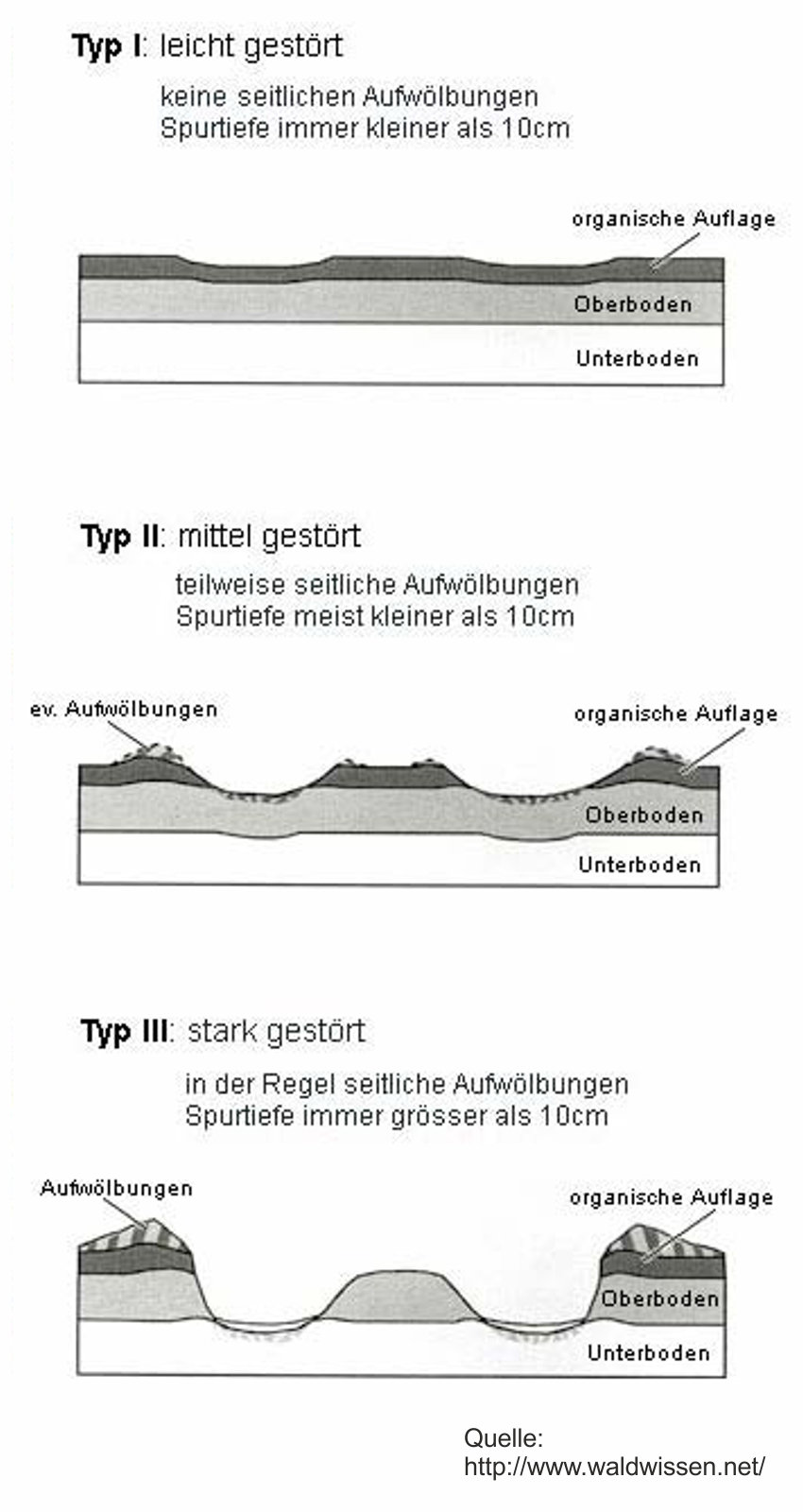

Für den Staatswald gelte seit dem 1. Januar 2014 die neue Feinerschließungsrichtlinie. Danach dürfen die Waldböden nur auf Rückegassen, die einen Mindestabstand von 20/40 m haben müssen, befahren werden. Die Gassen dürfen nicht befestigt werden und sind dauerhaft zu kennzeichnen. Wobei alte Rückegassen – mit teils deutlich kürzerem Abstand – weiter befahren werden sollen. Die Fahrspurtiefe dürfe 40 cm nicht überschreiten (andere Forstspezialisten wie Nikolaus Nemesthoty geben die Grenze für Bodenschäden mit 10 cm an!). Sei dies der Fall müssten die Rückearbeiten sofort eingestellt werden.

Wie dies in der Praxis (besonders in Zeiten des Klimawandels und milden Wintern) bei den enormen Kosten der Unternehmen auf Dauer geschehen könnte, wurde nur mit dem lapidaren Hinweis abgetan, die Unternehmen würden bei ungeeignetem Wetter wieder Heim geschickt.

Nach Auffassung von „Waldkritik“ muß die neue Feinerschließungsrichtlinie auf den Prüfstand, da sie die Einlegung von Rückegassen auch auf Standorten vorsieht, die aus Gründen des Bodenschutzes nicht befahren werden können, auf einigen Standorten auch noch mit engeren Abständen als in der vorhergegangenen Richtlinie von 2003. Die Richtlinie zur Feinerschließung , die nicht nur im Staatswald, sondern auch in den von ForstBW bewirtschafteten Wäldern anscheinend konsequent umgesetzt wird, wird als Aufforderung und Blankoscheck zur Waldverwüstung gesehen. Die Bewertung von FSC wird mit Spannung erwartet.

Zwar räumte Herr Strittmatter ein, dass es in der Vergangenheit bei der Holzernte zu mehr oder weniger (?) großen Bodenschäden gekommen sei. Dies sei nicht zuletzt auf die mit dem Klimawandel zusammenhängenden milden Winter ohne Bodenfrost und den hohen Anteil von Weichböden im Schönbuch zurückzuführen. Die Forstverwaltung werde sich bemühen, diese Schäden künftig soweit wie möglich zu vermeiden. Man wolle deshalb die im Wald zum Einsatz kommenden Radmaschinen vermehrt mit Bändern ausstatten, den Seilkraneinsatz beim Holzrücken verstärken und auch prüfen, inwieweit es möglich ist, einen Teil des Holzes wieder mit Hilfe von Pferden anzurücken.

Unserer Meinung nach wurden die häufige Hinweis während der Gesprächsrunde auf die Veränderungen bei der Holzernte durch den Klimawandel nicht korrekt als Veränderungen der Prämissen für die Holzernte diskutiert, denen man z.B. für den Bodenschutz dringend Rechnung tragen müßte, sondern lediglich als Entschuldigung für eigenes Fehlverhalten verwendet. Auch hier sollte unserer Meinung nach ein Umdenken stattfinden.

Begrüßt wurde von Herrn Strittmatter , dass sich auch die Fachhochschule Rottenburg mit dem Thema beschäftigen wird.

Die Vertreter der Bürgerinitiativen dankten für das Zustandekommen des Treffens. In der Diskussion verwiesen sie auf die in der Vergangenheit entstandenen Schäden in vielen Wäldern des Landes, die – insbesondere in dem vielbesuchten Naturpark Schönbuch – nicht hinnehmbar seien.

Der Erlass der Feinerschließungsrichtlinie wurde von den anwesenden Förstern weitgehend begrüßt. Allerdings sei sie nur für den Staatswald (24% der Waldfläche in BW) verbindlich. Darüber hinaus seien einige ihrer Vorschriften leider nicht zielführend. So wird bezweifelt, ob eine Fahrspurtiefe von 40 cm noch hinnehmbar sei, denn Rückegassen mit so tiefen Fahrspuren seien für künftiges Holzanrücken wohl kaum noch brauchbar. Für uns stellte sich deshalb in der Nachbesprechung die Frage, ob das Rückegassenkonzept in der Zukunft überhaupt zielführend sein könne.

Auch die Befestigung der Einmündungen der Rückegassen in die Waldwege (z.T. sogar bis zu 150 m lange Abschnitte in den Rückegassen selbst) mit ortsfremden Wackersteinen, wie sie inzwischen an vielen Orten praktiziert werde, wurde kritisiert. Hier wurde vom Forst BW allerdings argumentiert, daß dies ökologisch keine Nachteile mit sich bringen würde, da die Steinbefestigungen, wie Herr Strittmatter ausführte innerhalb von 1 bis 2 Jahren wieder zugewachsen seien. Graf Götz v. Bülow ergänzte, die Auffüllung der Maschinenwege auf längeren Strecken sei bereits weitgehend abgeschlossen, diesbezüglich käme nur noch wenig Neues hinzu. Auf die Veränderungen in tieferen Bodenschichten bzgl. der ökologischen Funktionalität wurde nicht weiter eingegangen, die Endgültigkeit des Bodenverlustes in den Rückegassen durch die Befestigung wurde nicht angesprochen.

Und schließlich wurde darauf hingewiesen, dass Wälder, die systematisch im Abstand von 40 m mit Rückegassen überzogen werden, wobei die Abstände nur maschinenbedingt nicht aber standortbedingt festgelegt werden, viel von ihrer natürlichen Schönheit und geheimnisvollen Ursprünglichkeit verlieren. Unserer Meinung nach sollte verstärkt beim Anlegen der Rückegassen auf die Bodenbeschaffenheiten Rücksicht genommen werden. Auch der Flächenverbrauch durch das Rückegassennetz und die in Zeiten des Klimawandels dringend notwendige ökologische Funktionalität von Waldboden und Wald wurde gar nicht angesprochen.

Die Forstleute fühlten sich in der Mehrzahl von ihren Kritikern zu unrecht angegriffen. Sie verwiesen auf die große wirtschaftliche und ökologische Bedeutung des Rohstoffes Holz, deren Ernte sie zu organisieren hätten.

Beim derzeitigen Stand der Holzerntetechnik und unter den derzeitigen Witterungsbedingungen (Ausbleiben des Winterfrostes) seien Bodenschäden unvermeidlich. Wolle man sie vermeiden, müsse man an vielen Orten auf den Holzeinschlag verzichten, was jedoch nicht ernsthaft in Betracht komme. Wobei unserer Meinung nach, gerade der Verzicht auf die Holzernte bei ungeeigneten Bedingungen dringend geboten ist. Auch erklärten einige der Anwesenden, dass die entstandenen Rückeschäden auch für sie ein ernstes Problem und auf Dauer nicht hinnehmbar seien. Vorgeschlagen wurde unter anderem künftig mit kleineren, weniger schweren Maschinen zu arbeiten.

Die anwesenden Rückeunternehmer und die Vertreter der Holzindustrie schlossen sich den Argumenten der Forstleute vor Ort an, wobei ein Rückeunternehmer eindrucksvoll schilderte, wie sehr seine Arbeit auf Widerspruch und Unverständnis bei vielen Waldbesuchern stoße.

Harald Kunz von unserer Initiative “Waldkritik” brachte – als Anregung für einen grundsätzlichen Perspektivenwechsel – einen möglichen Anschlusstermin ein, zu dem Herr Dr. Fähser, ehemals Leitender Forstdirektor des Stadtwaldes Lübeck, heute Mitglied des Vorstandes von FSC Deutschland, zu einem Vortrag über das Thema Waldbau und Bodenschutz eingeladen werden könnte.

Die anwesenden Förster äußerten sich jedoch grundsätzlich ablehnend zu Anregungen aus anderen Regionen und Bundesländern kompetente Gesprächspartner einzuladen, da das momentan neu für den Schönbuch entwickelte Bewirtschaftungskonzept aus ihrer Sicht zunächst erprobt und intern anhand eigener Erfahrung weiterentwickelt werden sollte. Für uns stellte sich die Frage, ob es wirklich ein spezielles Konzept für den Schönbuch gebe oder ob nicht vielmehr das allgemeine Konzept des Forst BW auf den Schönbuch übertragen werde.

Gemeinsam mit der Initiative “Schützt den Schönbuch” sind wir allerdings der Meinung, dass die regionale Forstverwaltung im Schönbuch – unabhängig von der spezifischen, zugegebenermaßen schwierigen Bodenbeschaffenheit und dem in Teilen neuen Konzept, das nun umgesetzt wird – sich offen zeigen sollte für Anregungen von Außen.

Zum Abschluss kündigte Abteilungsleiter Martin Strittmatter an, dass er zu gegebener Zeit erneut zu einer ähnlichen Gesprächsrunde einladen werde und bedankte sich bei den Teilnehmern für ihr Kommen und nicht zuletzt bei MdL Dr. Bernd Murschel für sein fortdauerndes Interesse am Wald und am Naturpark Schönbuch.

Aus Sicht der Initiative “Waldkritik”, wurden in der Gesprächsrunde – die temporär eher einer Werbeveranstaltung des Forst BW glich (was auch durch die überproportionale Anwesenheit der Schönbuch Förster zu standen kam) zu wenig grundsätzliche Fragestellungen zugelassen. Auf die Tischvorlage unserer Initiative “Waldkritik” (siehe entsprechend den letzten Beitrag), die eine Woche vor dem Termin an die bekannten Teilnehmer versand wurde, gingen die Anwesenden allenfalls marginal ein.

U.a. wurde von den Förstern Prämissen als allgemeiner Konsens reklamiert, die man so gar nicht stehen lassen kann. Wenn sich z.B. durch den Klimawandel auch die Holzerntebedingungen ändern (Ausbleiben von Frost/Befahrbarkeit der Rückegassen) müßte gefragt werden, ob unter solchen Bedingungen überhaupt noch geerntet werden soll, diese Infragestellung wurde aber von den Föstern grundsätzlich abgelehnt, bzw. auf die Politik verwiesen.

In der Konsequenz wurde immer wieder vom Forst BW darauf hingewiesen, daß das Heil für den Bodenschutz nur in einer Verbesserung der Technik liegen könnte, hier haben wir als Initiative “Waldkritik” allerdings die an diese Strategie unmittelbar anschließende Fragestellung vermißt, wonach ja eine Verbesserung der Technik mit enormen Kosten für die beauftragten Unternehmen verbunden ist und somit ein enormer Druck für die Unternehmen entsteht, durch das riesige Investitionsvolumen auch entsprechende Holzmengen einzuschlagen und möglichst auch bei jeder Witterung – also auch bei ungeeigneter – zu ernten. Die Sachzwanglogik, die sich aus den immer größer werdenden Investition für modernere Technik ergibt, wurde unserer Meinung nach einfach nicht angesprochen, wäre aber dringend zu diskutieren.

Auf den Interessenkonflikt zwischen den Richtlinien des Forst BW und der beauftragen Unternehmen wurde unserer Meinung nach viel zu wenig eingegangen. Hier wurde große Einigkeit der Vertragsparteien demonstriert, die wir als Initiative “Waldkritik” allerdings allein schon aus betriebswirtschaftlichen Gründen bezweifeln. Große Investitionen und große variable Kostenblöcke ziehen in der Konsequenz immer große Erträge nach sich, zum einen kann ein Unternehmen, wenn es aufgrund ungeeigneter Witterung immer wieder seine Arbeit abbrechen muß, nicht kostendeckend arbeiten, ist also gezwungen auch bei ungeeigneter Witterung zu arbeiten, zum anderen setzen große Technikinvestitionen große Holzmengen voraus bzw. ziehen diese nach sich, die sich dann bei den immer größer werden Maschinen nicht alleine an nachhaltigen Gesichtspunkten mehr orientieren können.

Nach unserem Dafürhalten wurde dieser zentrale Zusammenhang überhaupt nicht angesprochen, zwar wurde von einigen Förstern im Zusammenhang mit dem Bodenschutz die Frage in den Raum gestellt, ob man nicht auch wieder auf kleinere Erntemaschinen zurückgehen sollte oder andere bodenschonendere Verfahren einsetzen könnte, solide erörtert wurde dieser Themenkomplex aber nicht, die wirtschaftlichen Zusammenhänge wurden überhaupt nicht angesprochen!

Die Fragestellung eines Vertreters der Sägewerksindustrie, der beklagte, daß es im letzten milden Winter durch den zu geringen Holzeinschlag in der Holzwirtschaft zu starken Engpässen gekommen sei, wurde nicht weiter aufgegriffen, augenscheinlich passte diese Aussage nicht in das Marketingkonzept des Forst BW, das an diesem Nachmittag präsentiert werden sollte. Aber genau in den z.T. sehr unterschiedlichen Interessenlagen aller Beteiligten liegt unserer Meinung nach der Knackpunkt, dieser wurde allerdings von den Veranstaltern sorgfältig umschifft!